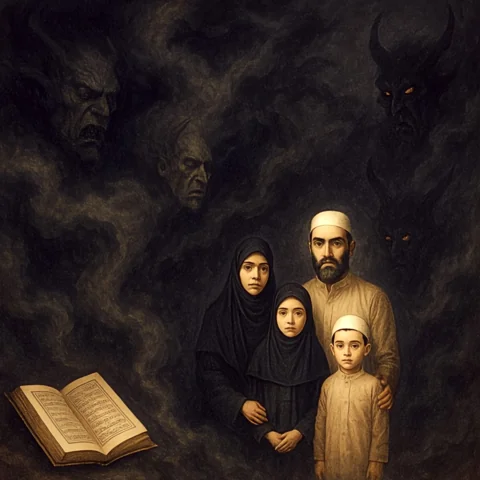

في المجتمعات العربية والإسلامية، تتردد يوميا مئات القصص عن المس والسحر والجن العاشق، وغالباً ما تنبع هذه الحكايات من أُسر محافظة ومتدينة ترى في الغيب تفسيراً طبيعيا لكل ما يعجز الطب أو المنطق عن شرحه.

وبصفتي باحث في الماورائيات، تلقيت طوال أكثر من عقد مئات من التجارب الواقعية من أصحابها مباشرة، وغالباً ما ينتمي هؤلاء إلى بيئات يغلب عليها التدين والالتزام بالشعائر.

اللافت في أغلب الحالات أن أصحابها يحافظون على صلاتهم وأذكارهم ويُكثرون من سماع القرآن الكريم كما يذكرون في رواياتهم، بل إن بعضهم يزداد تمسكاً بالشعائر كلما اشتدت الظاهرة عليه ، وهذا يطرح تساؤلاً عميقاً: هل التدين يقي من هذه الظواهر، أم أنه في بعض حالاته يخلق بيئة نفسية واجتماعية خصبة لتولدها ؟

التدين كإطار تفسيري للغيب

الإيمان بالغيب ركن أساسي في الإسلام، وقد شكّل عبر القرون بنية ذهنية ترى العالم المادي والروحي متداخلين لا منفصلين. عندما يتعرض الإنسان لحدث غامض أو أزمة نفسية، فإن أول ما يُستدعى من الذاكرة الثقافية هو المفهوم الغيبي: "مسحور"، "ممسوس"، "محسود".

هنا يعمل التدين - لا بوصفه سبباً مباشراً - بل بوصفه عدسة تفسير توجه الذهن إلى الغيب قبل العلم. فحين يتربى الطفل منذ الصغر على قصص الجن والشياطين والعين والسحر، يصبح دماغه مهيأً لاستحضار هذه الرموز فور وقوع تجربة غامضة أو اضطراب داخلي.

التدين والخوف من الانحراف

في الأسر المتدينة، حيث يُنظر إلى الانحراف الأخلاقي أو العصيان على أنه باب للشيطان، يزداد الشعور بالذنب والخوف من العقاب الإلهي. ومع تراكم الضغط النفسي والكبت العاطفي أو الجنسي، قد تتحول الصراعات النفسية إلى إسقاطات ماورائية: الجن العاشق، الوسوسة الشيطانية، السحر الذي يمنع الزواج، أو "العين" التي أفسدت النجاح ، هذه التفسيرات تمنح راحة مؤقتة لأنها تُبعد اللوم عن الذات، لكنها في الوقت نفسه تُبقي الفرد في دائرة الخوف الديني الدائم.

المجتمع المحافظ والذاكرة الجمعية

في البيئات المحافظة، لا تُناقش القضايا النفسية بحرية. الاكتئاب يُسمى "مساً"، ونوبات القلق "سحراً"، والفصام "تلبساً شيطانياً" ، هذه المفاهيم تنتقل عبر الأجيال، لتصبح جزءاً من الذاكرة الجمعية، حتى أن العائلة قد "تُشخص" الحالة قبل الطبيب: " ابنتنا مصابة بجن عاشق، فهي تصرخ عند قراءة القرآن " بينما قد يراها الطب نوبة فزع أو اضطراباً.

المجتمعات الأقل إيماناً بالماورائيات

في المقابل، نلاحظ أن المجتمعات التي لا تربي أبناءها على معتقدات ماورائية منذ الطفولة كالكثير من الدول الإسكندنافية أو شرق آسيا تكاد تخلو من قصص المس والسحر ، ليس لأن الغيب غائب عنها، بل لأن العقل الجمعي لا يملك مفردات ماورائية جاهزة لتفسير الاضطراب النفسي. هناك، يُفسّر ما هو نفسي بالعلم لا بالشيطان، ويُعالج في العيادة لا في جلسة رقية.

التعليم والثقافة: الوقاية الصامتة

كلما ارتفع مستوى التعليم والثقافة، تقل احتمالية تفسير الظواهر الغامضة تفسيراً غيبياً ، الإنسان المتعلم يُدرك أن الهلوسة قد تكون عرضاً طبياً، وأن الأحلام والرؤى لا تعني بالضرورة رسائل من عالم آخر.

في المقابل، يؤدي تدني الثقافة إلى ضعف القدرة على التمييز بين الرمزي والواقعي، فيختلط الإيحاء النفسي بالإيمان الديني، فتتشكل تجربة "ماورائية" كاملة الأركان في ذهن الشخص.

مثال تربوي من الواقع

من الأمثلة الشائعة في البيوت العربية المتدينة أن تقوم الأم بتلاوة آيات من القرآن الكريم على طفلتها قبل النوم، بقصد حمايتها من الكوابيس أو الكيانات الخفية التي تعتقد أنها قد تؤذيها. وغالباً ما تُعلمها أن تُكرر هذه الآيات كل ليلة لتتحصن من "الجن" أو "العين" أو "الأرواح المؤذية".

ورغم أن هذا السلوك يحمل نية روحية نبيلة ويعزز الرابط الإيماني بين الأم والطفلة، إلا أنه من منظور نفسي قد يزرع في وعي الطفلة شعوراً دائماً بالخطر والتهديد من عوالم خفية لا تراها. وهكذا، بدلاً من أن تنام مطمئنة، تبدأ تدريجياً بتكوين صورة ذهنية مرعبة عن "كيانات تحوم حولها" تنتظر اللحظة التي تغفل فيها عن الذكر.

الأفضل في هذه الحالات أن تُعلم الأم طفلتها فن التجاهل والطمأنينة، وتُعزز في نفسها الشعور بالأمان الداخلي والثقة بالله دون تخويف، لأن الخوف المتكرر من الماورائيات قد يتحول لاحقاً إلى قلق مزمن أو حساسية نفسية تجاه المجهول وقد يسوء إلى حالات واضطرابات نفسية مزمنة ، عندئذ سيميل أهلها إلى تفسيرها كنوع من السحر والحسد والتلبس ..، إلى ما هنالك.

الإيمان لا يعني العيش في ترقب دائم للشر، بل الثقة بأن الخير أقوى من الخوف، وأن التحصين الحقيقي يبدأ من سلام النفس لا من فزعها.

اضطراب الثقافة المعتقد

في علم النفس الثقافي هناك تعريف لحالة اضطراب تدعى بـ اضطراب الثقافة والمعتقد (Cultural-Bound Syndromes)، وهو نمط من الاضطرابات النفسية التي تتجلى داخل إطار ثقافي أو ديني محدد.

في هذه الحالات، لا تكون التجربة النفسية غريبة في ذاتها، بل في الطريقة التي تُفهم بها. فالعقل لا يفسر ما يراه بمعزل عن ثقافته، بل عبر "العدسة" التي تربى عليها.

وعندما تكون الثقافة مشبعة بالمفاهيم الماورائية – كالجن والسحر والعين – يصبح تفسير أي اضطراب نفسي أو جسدي مائلاً نحو الغيب.

هكذا تتحول القلق، والهلوسة، والكوابيس، واضطرابات الوعي إلى "مس شيطاني" أو "سحر أسود" لا لأن الجن حاضر فعلاً، بل لأن المعتقدات حاضرة بقوة في الوعي الجمعي.

إن هذا التفاعل بين الثقافة والعقل هو ما يصنع خصوصية التجارب الماورائية في المجتمعات الإسلامية والعربية، حيث تختلط المفاهيم الدينية الأصيلة بالتصورات الشعبية والأسطورية، فينتج عنها مزيج يصعب على الطب النفسي اختراقه دون حساسية ثقافية دقيقة.

الطب النفسي كحليف لا كخصم للإيمان

لا يجب أن يُنظر إلى الطب النفسي على أنه عدو للإيمان، بل مكمل له ، فالفهم النفسي لا ينفي وجود الغيب، لكنه يفسر كيف يمكن أن تتشكل تجربة روحية زائفة من اضطراب داخلي. الإيمان لا يتعارض مع العلم، بل يضبطه أخلاقياً. المطلوب ليس التخلي عن الإيمان، بل إدراك أن بعض ما نعدّه "سحراً" قد يكون صرخة من داخل النفس لا من عالم الجن.

على الأسر المتدينة أن تحافظ على إيمانها، فهو مصدر قوة روحية وتوازن، لكن من دون أن تُغفل أن الجهل بالعلم قد يفتح الباب للوهم ، ومن الحكمة أن يُجمع بين الرقية الشرعية والعلاج، بين القرآن والطب، بين الإيمان والعقل ، فماورائياتنا ليست دائما من الجن، بل أحيانا من عجزنا عن فهم أنفسنا.

وفي الختام ، لا يعني انتشار التجارب الماورائية في البيوت المتدينة ضعف استثنائياً في الإيمان بل يُظهر قوة الثقافة الغيبية في تشكيل الوعي الجمعي. حين نفهم هذا التفاعل بين النفس والعقيدة، نُدرك أن الماورائيات ليست مجرد ظواهر خارقة، بل مرآة تعكس أعماقنا وثقافتنا ومخاوفنا.

نبذة عن الكاتب

كمال غزال باحث سوري في عالم ما وراء الطبيعة (الماورائيات) من مواليد عام 1971، ومؤسس موقع ما وراء الطبيعة Paranormal Arabia، أول منصة عربية متخصصة في هذا المجال الفريد منذ عام 2008 إن لم تٌعتبر أشملها، أعد وترجم وبحث وأسهم في مئات المواضيع التي تنقسم إلى أكثر من 30 فئة، بين مقالات بانورامية شاملة وتحقيقات لكشف الزيف، إضافة إلى تحليلات لتجارب واقعية تلقاها من العالم العربي، ورصد أخبار مرتبطة بالماورائيات ، تعتمد منهجيته على دراسة الظواهر الغامضة من منظور أنثروبولوجي مع تحليل منظومات المعتقدات والتراث الشعبي وربطها بتفسيرات نفسية وعصبية ، ويسعى نحو أضخم موسوعة عربية عن ما وراء الطبيعة ، الظواهر الخارقة، الباراسيكولوجية، والميتافيزيقية رافعاً شعار الموقع: "عين على المجهول".

إقرأ أيضاً ...

- الماورائيات في العالم العربي: بين أسر التفسير الديني وغياب المنهج العقلي

- إضطرابات الثقافة والمعتقد وأثرها على الماورائيات

- دور العقل في الماروائيات

- هل يؤثر السحر فعلاً ؟ تحليل نفسي اجتماعي لظاهرة مستمرة

- المس والسحر والحسد في علم النفس

- الرقية الشرعية

- سهولة الإنغماس في الخيال وأثرها في الماورائيات

- أوجه إختلاف الإعتقاد بالماورائيات بين الجنسين

- التحقيق في الماوارئيات : مضيعة للوقت أم فهم للعقل ؟

- الخوف من المجهول : بين أنياب الحقيقة وظلال الوهم

3 تعليقات:

غير معرف

يقول...جميل جدا

27/10/2025، 11:55:00 ص

غير معرف

يقول...الدراسة الموضوعية بعقل و بصيرة .. و الايمان ان البحث مشوار طويلة مسافاته

27/10/2025، 1:15:00 م

قاهر

يقول...أخيراً وجدت ما يتوافق مع افكاري

01/11/2025، 5:17:00 ص

شارك في ساحة النقاش عبر كتابة تعليقك أدناه مع إحترام الرأي الآخر وتجنب : الخروج عن محور الموضوع ، إثارة الكراهية ضد دين أو طائفة أو عرق أو قومية أو تمييز ضد المرأة أو إهانة لرموز دينية أو لتكفير أحد المشاركين أو للنيل والإستهزاء من فكر أو شخص أحدهم أو لغاية إعلانية. إقرأ عن أخطاء التفكير لمزيد من التفاصيل .